製造業の人手不足を乗り越えるための具体的な戦略と効果的な対策

製造業における人手不足の現状とその影響

人手不足が引き起こす生産性低下の実態

日本の製造業は、少子高齢化や団塊世代の大量退職に伴い深刻な人手不足に直面しています。

この人手不足は、直接的に生産性の低下を引き起こします。

・納期遅延:労働力が不足すると、生産スケジュールに遅れが生じ、納期を守ることが難しくなります。

・品質低下:熟練労働者が不足すると品質管理が難しくなり、不良品の発生が増加します。

・コスト増加:生産性の低下はコストの増加を伴い、経営の健全性に悪影響を与えます。

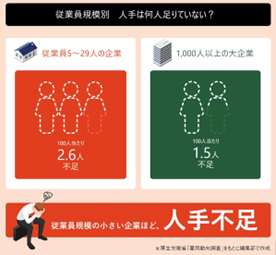

中小企業と大企業における人手不足の比率

厚生労働省の「雇用動向調査(欠員率)」によると、従業員数1,000人以上の大企業に比べて、

5~29人の中小企業が人手不足となっています。

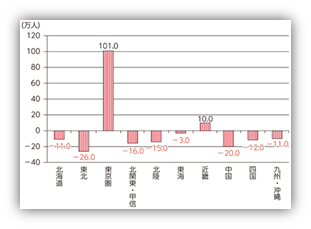

田舎と都会での人手不足の違い

こちらの表を見ると、東京圏に就業者が圧倒的に集まっているのが分かります。

地方の人材が仕事を求めて、東京に向かっていることが容易に予測できます。

このように、地方の人材は都会に出ていき、地方の求人がさらに難航していくのです。

具体的な事例から見る課題の深刻度

人手不足が企業にどのような影響を及ぼすのかを具体的な事例で見てみましょう。

事例1:電子機器製造会社

・問題:従業員の50%が退職を迎えているため、採用が追いつかず生産性が低下。

さらに、教育環境も整えておらず若手の育成も困難。

・影響:残業が常態化し、従業員のストレスが増加。結果として、品質管理が低下、顧客満足度が低下。

このような事例は、中小企業において特に深刻であり、持続可能な企業運営が難しい状況となっています。

人手不足における労働環境の変化

労働環境の悪化は人手不足の直接的な影響です。

以下の点が挙げられます。

・長時間労働:従業員一人当たりの業務負担が増加し、長時間労働が常態化。

・健康問題:ストレスや過労が原因で健康問題が発生し、さらに離職率が上昇。

・モチベーションの低下:劣悪な労働環境が従業員のモチベーションを低下させ、生産性がさらに低下。

製造ラインでは人手不足が生産に直接影響します。特に必要な人数が確保できない場合、

最終的な生産効率と品質に大きな影響を及ぼします。

~製造ラインの影響レベル~

影響項目 重大度

—————————————-

生産スケジュール 高

品質管理 非常に高

稼動率 中

リコールリスク 非常に高

—————————————-

人手不足解決に向けた社内改革のステップ

効果的な人材育成プログラムの導入

社内改革の一環として、人材育成プログラムを導入することが重要です。

具体的なステップとして次のような方法が効果的です。

・新入社員研修:入社後の計画的な技術研修を実施

・OJT:実際の業務を通じたスキル習得

・eラーニングの活用:自主的な学習機会を提供

●ジャパンクリエイト 機械保全 社員研修

本研修施設は、年々増加する半導体装置や産業用ロボットなどの機械保全メンテナンス要員育成のため、

Tianma Japan株式会社様と業務提携し、実際に稼働する工場設備を活用した研修のできる

国内でも数少ない実践型の機械保全トレーニングセンターです。

高スキル即戦力の機械保全人材の育成・輩出を目指しています。

当センターは、当社の派遣・請負従業員はもちろん、企業の社員様の研修の場としてもご活用頂いております。

業務効率化を図るためのテクノロジー活用

次に業務効率化を図るためのテクノロジーが必要です。

・AIの導入:生産ラインの最適化⇒生産性の工場

・IoTデバイス:設備モニタリング⇒予防保全

・RPA:事務作業の自動化⇒効率化

テクノロジーの導入により、業務全体の効率が大幅に向上します。

ワークライフバランスの見直し

安心して働ける職場環境を提供するためにはワークライフバランスの見直しが不可欠です。

近年では、フレックス制の導入やリモートワークの推進、

福利厚生の充実など積極的に導入している企業が増えています。

さらに、最適な報酬体系を設計することで、優秀な人材の確保と定着を促進します。

近年の物価高に見合った給与、昇給設定、成果主義の導入、ボーナス制度の再設定など

社員のモチベーション向上や公平かつ適正な報酬を整備することで人材の定着と育成につながります。

外部リソース活用と共同体制の構築

派遣や短期雇用の活用メリットとデメリット

外部リソースの活用として、派遣社員や短期雇用がありますが、

この方法にはメリットとデメリットがあります。

メリット:

臨時的な人材確保:急な需要増にも対応可能。

専門知識の導入:特定のスキルを持つ人材の活用。

デメリット:

技術継承:派遣の場合、3年の抵触日があり、期間が限られる。

業務理解の浅さ:企業文化への適応時間が限られる。

アウトソーシングサービスの賢い使い方

アウトソーシングも有効です。専門知識が必要な業務や一時的なプロジェクトには最適です。

ITシステム開発・メンテナンス:外部専門業者に依頼。

品質管理とコミュニケーション重視:外部との連携が重要。

アウトソーシングにより、内部リソースの集中が可能です。

業界連携による相互補完関係の構築

業界全体での連携も重要な戦略です。同業他社との交流を通じて、

ノウハウやリソースを共有し、相互補完関係を築きます。

・共同プロジェクト立ち上げ:業界全体の競争力向上

・技術交流と人材共有:効率的なリソース活用

さらに、業界団体や地域の企業が共同でトレーニングプログラムを実施することで、

コストを抑えながら高度なスキルを持つ人材を育成できます。

地元の教育機関や自治体と連携し、地域に根ざした人材を育成していくことも重要です。

海外労働力の導入と多様な働き方の推進

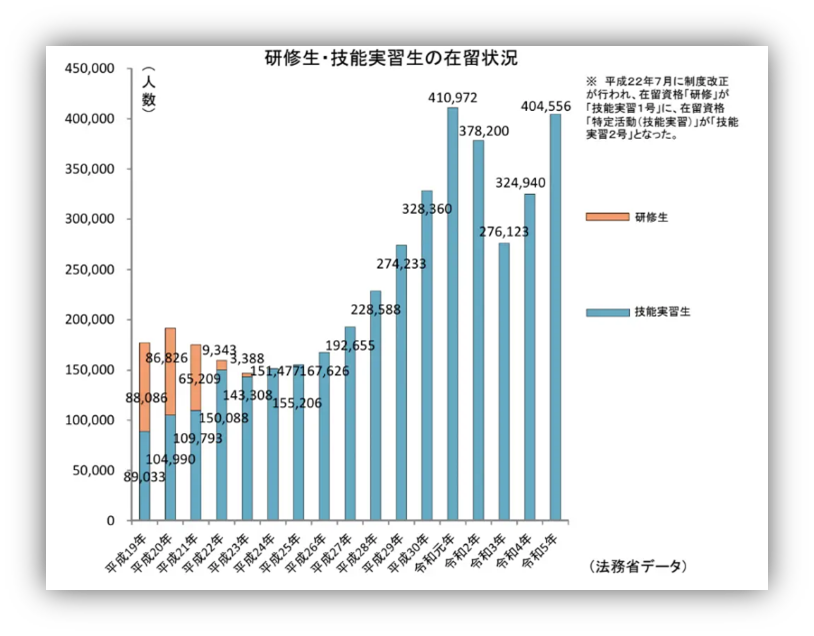

技能実習生や特定技能ビザの利用状況

技能実習生や特定技能ビザの利用により、外国人労働者の導入が進んでいます。

- 技能実習生:海外から優秀な若者を受入れ、一定期間の教育研修を実施

- 特定技能ビザ:専門技術を持つ外国人労働者を雇用

令和5年度末時点における外国人技能実習生の人数は、404,556人に達しています。

これは、日本におけるに中長期在留外国人全体のなかでも大きな割合を占めています。

日本の中長期在留外国人の総数は312万人9,774人であり、その内訳をみると、永住者が最も多く、

技能実習生が2番目に多い状況です。この数字からも、技能実習生が日本の労働市場において

重要な役割を果たしていることがわかります。

多国籍文化の職場でのコミュニケーション

多国籍文化の職場では、言語や文化の違いからコミュニケーションに課題が生じることがあります。

しかし、これを克服するためには異文化理解研修を実施し、社員同士の相互理解を促進することが重要です。

また、多言語対応のコミュニケーションツールを導入することで、言語の壁を取り除き、

スムーズな情報共有を実現することができます。

これにより、多様なバックグラウンドを持つ従業員が協力しやすくなります。

外国人労働者の受け入れには多くのメリットがあります。特に、労働意欲の高い若年層を

確保することで生産性の向上が期待できるとともに、異なる視点や技術を持つ人材の参入によって

企業の成長が促進されます。しかし、受け入れには適切な労働環境の整備が必要です。

例えば、住居の提供や労働時間の適正化、およびビザ取得や労働契約の見直しなどの

法的手続きの確立が求められます。

グローバル採用の成功事例

グローバル採用に成功している企業の具体的な事例として、ある大手製造企業では海外大学との

連携によるインターンプログラムを実施しています。このプログラムを通じて優秀な外国人学生を採用し、

製造工程の革新や新製品開発に大きく貢献しています。また、彼らの定期的な帰国手当や

キャリアパスの明確化を図ることで、外国人従業員のモチベーション維持と長期的な雇用を実現しています。

こうした取り組みが、グローバル採用の成功例として挙げられます。

今後の製造業人事戦略と未来展望

デジタル化がもたらす新たな雇用機会

デジタル化の進展に伴い、新たな雇用機会も生まれます。以下がその具体的な例です。

- データサイエンティスト:データ解析技術の専門家。

- サイバーセキュリティ:企業の情報資産を守る専門家。

- IoTエンジニア:インターネット技術を活用した製品開発。

持続可能な人材マネジメントの方向性

持続可能な人材マネジメントには、長期的な視点が必要です。具体的な方法を以下に示します。

- 柔軟な働き方の提供:従業員のライフステージに合わせた働き方。

- スキルアップの機会提供:継続的な教育とトレーニング。

- ダイバーシティの推進:多様なバックグラウンドを持つ人材の活用。

次世代を担う人材の育成と教育

次世代を担う人材の育成には、教育機関との連携が重要です。具体的な取り組みを以下に示します。

- 高校や大学との連携:実践的な技術教育の実施。

- 企業内メンター制度:次世代リーダーの育成。

- リーダーシップ研修:効果的な指導力の伝授。

人事担当者が押さえるべき最新トレンド

現在の人事トレンドとして、以下の点を押さえることが重要です。

- テクノロジーの活用:AIやデータに基づく人材マネジメント。

- 働き方改革:効率的な労働環境の整備。

- ダイバーシティ推進:多様性を活かした企業運営。

最後に

製造業の人手不足は、少子高齢化や大規模な人口動態の変化により深刻な課題となっています。

しかし、この記事で述べたように、効果的な人材育成プログラムの導入やテクノロジーの活用、

またワークライフバランスの見直しなど、企業が取り組むべき解決策は数多く存在します。

さらに、外部リソースの活用や多国籍文化の職場環境の整備により、多様な人材を受け入れることで、

持続可能な企業運営が可能となります。

今後の製造業人事戦略においては、新たな雇用機会の創出や持続可能な人材マネジメントが

重要なカギとなります。教育機関との連携を通じて次世代を担う人材を育成し、

多様性を尊重した職場環境を整えることで、企業はより強固で競争力のある組織を築くことができるでしょう。

人事担当者や経営層は、これらの戦略を総合的に取り入れ、時代に適応した柔軟な人材管理を

実現することが求められています。未来に向けて、製造業が持つポテンシャルを最大限に引き出すために、

今こそ変革の時です。これらの取り組みを通じて、製造業の未来を明るいものにしていきましょう。

【おすすめ記事】

ぜひ、こちらからダウンロードしてご覧ください。